VIAGEM A PÉ PELAS NOVE ILHAS DOS AÇORES REALIZADA EM 2012 PELO JORNALISTA NUNO FERREIRA (REVISTA EPICUR E REVISTA ONLINE CAFÉ PORTUGAL, autor do livro "PORTUGAL A PÉ", EDIÇÃO VERTIMAG) APOIO VERTIMAG, Pousadas de Juventude dos Açores e SATA Contacto: nunocountry@gmail.com

Agosto é um mês mais animado na Caldeira, classificada de reserva natural pelo governo regional e frequentada pelos surfistas devido à ondulação da zona. Vêem os “americanos” ( gente da ilha emigrada nos Estados Unidos e no Canadá) e um maior número de turistas para calcorrear o mais famoso trilho da ilha, entre a Serra do Topo, a Caldeira de Cima, a fajã da Caldeira de Santo Cristo e a fajã dos Cubres.

A animação termina em Setembro depois das festas do Senhor Santo Cristo. A Fajã fica novamente entregue a Baltazar, mais meia dúzia de moradores e peregrinos que apareçam a pé em promessa ao padroeiro. “Fica sossegado mas é aqui que eu gosto de estar”, explica António, que nasceu na vizinha Fajã do Tijolo e vive ali desde criança. “O meu pai era pescador e agricultor. Pescava congro, abrótea, boca begra, moreia para secar e a gente comer durante o ano”. Além da pesca, semeavam as terras da fajã com milho, batata, inhame e criavam vacas, ovelhas e cabras. “Vivia aqui muita gente e tudo era cultivado. Tinhamos padre e correio às quartas e sextas. A camioneta que fazia a carreira Topo-Velas deixava uma saca de lona lá em cima que depois era aberta aqui em baixo”.

Em 1960, conta Odília Teixeira no livro “Ao Encontro das Fajãs”, foi ali inaugurado um posto público de telefones e mais tarde uma rede eléctrica alimentada por um pequeno gerador. Foi também construído um cais no interior da lagoa para “facilitar a varagem dos barcos” mas o canal entre a lagoa e o mar acabou por entulhar.

As comunicações ali nunca foram fáceis. “Agora há essas motas que andam entre aqui e os Cubres mas dantes não havia ligação aos Cubres. Tinhamos de subir e descer a pé a serra e apanhar a carreira de autocarros Topo-Velas”.

Agosto é um mês mais animado na Caldeira, classificada de reserva natural pelo governo regional e frequentada pelos surfistas devido à ondulação da zona. Vêem os “americanos” ( gente da ilha emigrada nos Estados Unidos e no Canadá) e um maior número de turistas para calcorrear o mais famoso trilho da ilha, entre a Serra do Topo, a Caldeira de Cima, a fajã da Caldeira de Santo Cristo e a fajã dos Cubres.

A animação termina em Setembro depois das festas do Senhor Santo Cristo. A Fajã fica novamente entregue a Baltazar, mais meia dúzia de moradores e peregrinos que apareçam a pé em promessa ao padroeiro. “Fica sossegado mas é aqui que eu gosto de estar”, explica António, que nasceu na vizinha Fajã do Tijolo e vive ali desde criança. “O meu pai era pescador e agricultor. Pescava congro, abrótea, boca begra, moreia para secar e a gente comer durante o ano”. Além da pesca, semeavam as terras da fajã com milho, batata, inhame e criavam vacas, ovelhas e cabras. “Vivia aqui muita gente e tudo era cultivado. Tinhamos padre e correio às quartas e sextas. A camioneta que fazia a carreira Topo-Velas deixava uma saca de lona lá em cima que depois era aberta aqui em baixo”.

Em 1960, conta Odília Teixeira no livro “Ao Encontro das Fajãs”, foi ali inaugurado um posto público de telefones e mais tarde uma rede eléctrica alimentada por um pequeno gerador. Foi também construído um cais no interior da lagoa para “facilitar a varagem dos barcos” mas o canal entre a lagoa e o mar acabou por entulhar.

As comunicações ali nunca foram fáceis. “Agora há essas motas que andam entre aqui e os Cubres mas dantes não havia ligação aos Cubres. Tinhamos de subir e descer a pé a serra e apanhar a carreira de autocarros Topo-Velas”.

A pobreza levou muitos dos que ali viviam a ir emigrando. António Baltazar emigrou pela primeira vez em 1970 para França e dois anos mais tarde para o norte do Canadá, mais precisamente para Pinepoint, no Estado de Northwest Territories, onde se juntou a um irmão. “Ele era camionista. Eu andei a limpar escritórios. Mas era muito frio e o próximo hospital ficava em Edmonton, a 800 milhas a sul. Quando a minha mulher ficou grávida, viemos embora”.

Em 1980, acabado de chegar do Canadá, António e a família são surpreendidos na Fajã da Caldeira de Santo Cristo pelo sismo de 1980. “Tombou a rocha por aí abaixo, era árvores, era entulho e ficámos aqui isolados três dias. Os mais novos e os mais velhos saíram em botes para a fragata mas a gente ficou aqui. Tinhamos leite, pão, carne de porco da última matança e aguentámos aí até saírmos de helicóptero”. Os animais andavam soltos pela Fajã. “Havia gado enterrado na lama, os porcos e as galinhas andavam à solta”.

Ao todo, na Fajã Redonda (hoje abandonada), fajã da Caldeira e Fajã dos Cubres António calcula que vivessem 300 pessoas. Se muitos já tinham emigrado, com o sismo emigrou muito mais gente. “O mal disto tudo foi o governo da altura ter criado um bairro para os desalojados na costa sul, na Ribeira Seca. Diziam que quem quisesse vir vinha à sua responsabilidade. Ora, despovoou-se a Caldeira e muitas fajãs ficaram abandonadas”.

António é da opinião que era possível ter recuperado as casas. “Muitas precisavam só de uns retoques. Tinhamos aqui carpinteiros, mestres de construção, só precisávamos de cimento e ferro e gente para fazer. A Caldeira ficou sem gente”.

Aos poucos, António começou a regressar à Caldeira. “Vinha a , cavalo pela serra. Comecei a vir de férias. Até que voltei definitivamente em 92. Estavam aqui quatro a cinco casais, mais ou menos como hoje. Eu e a minha mulher sempre gostámos disto. Ainda tenho gado, cabras, milho, batata. O milho que para aí está é ou meu ou do meu cunhado…”

A pobreza levou muitos dos que ali viviam a ir emigrando. António Baltazar emigrou pela primeira vez em 1970 para França e dois anos mais tarde para o norte do Canadá, mais precisamente para Pinepoint, no Estado de Northwest Territories, onde se juntou a um irmão. “Ele era camionista. Eu andei a limpar escritórios. Mas era muito frio e o próximo hospital ficava em Edmonton, a 800 milhas a sul. Quando a minha mulher ficou grávida, viemos embora”.

Em 1980, acabado de chegar do Canadá, António e a família são surpreendidos na Fajã da Caldeira de Santo Cristo pelo sismo de 1980. “Tombou a rocha por aí abaixo, era árvores, era entulho e ficámos aqui isolados três dias. Os mais novos e os mais velhos saíram em botes para a fragata mas a gente ficou aqui. Tinhamos leite, pão, carne de porco da última matança e aguentámos aí até saírmos de helicóptero”. Os animais andavam soltos pela Fajã. “Havia gado enterrado na lama, os porcos e as galinhas andavam à solta”.

Ao todo, na Fajã Redonda (hoje abandonada), fajã da Caldeira e Fajã dos Cubres António calcula que vivessem 300 pessoas. Se muitos já tinham emigrado, com o sismo emigrou muito mais gente. “O mal disto tudo foi o governo da altura ter criado um bairro para os desalojados na costa sul, na Ribeira Seca. Diziam que quem quisesse vir vinha à sua responsabilidade. Ora, despovoou-se a Caldeira e muitas fajãs ficaram abandonadas”.

António é da opinião que era possível ter recuperado as casas. “Muitas precisavam só de uns retoques. Tinhamos aqui carpinteiros, mestres de construção, só precisávamos de cimento e ferro e gente para fazer. A Caldeira ficou sem gente”.

Aos poucos, António começou a regressar à Caldeira. “Vinha a , cavalo pela serra. Comecei a vir de férias. Até que voltei definitivamente em 92. Estavam aqui quatro a cinco casais, mais ou menos como hoje. Eu e a minha mulher sempre gostámos disto. Ainda tenho gado, cabras, milho, batata. O milho que para aí está é ou meu ou do meu cunhado…”

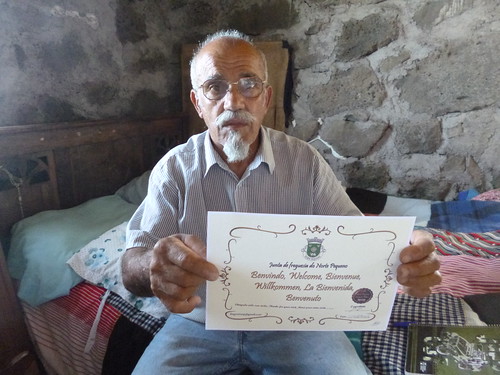

A Junta de Freguesia do Norte Pequeno, no afã de promover as fajãs da freguesia, já mandou fazer um diploma que Serafim entrega aos turistas que ali passam. “É uma forma de eles sentirem que foram bem recebidos aqui e que gostámos de os ter aqui”.

Serafim, cuja avó vivia naquela precária casa de pedra da fajã do Mero, veio da freguesia do Topo para ali com 16 anos. “A minha avó viveu aqui até à crise sísmica de 1964. Esta fajã já teve muita gente e era usada também pela população para “invernar” o gado nos meses de Inverno. Ficavam aqui famílias inteiras. Só se ia lá acima aos domingos, à missa”.

De Inverno, a Fajã do Mero não é tão convidativa. “Por vezes”, explica Serafim quando percorremos um dos trilhos que liga á freguesia e que foi aberto em grande parte por si, “despegam aí pedras que vão a rolar por aí abaixo. Estamos na cama e parece que é trovoada”.

O sismo de 1980 acabou por afastar ainda mais gente. “Muitos emigraram, outros faleceram”. Serafim Brasil acabou por herdar a casa em pedra e fazer dela e do terreno adjacente o que chama de “penedo de socorro”: “Plantei aqui muita batata, inhame, vinha…Tenho casa lá em cima mas onde me sinto bem é aqui na fajã”.

A Junta de Freguesia do Norte Pequeno, no afã de promover as fajãs da freguesia, já mandou fazer um diploma que Serafim entrega aos turistas que ali passam. “É uma forma de eles sentirem que foram bem recebidos aqui e que gostámos de os ter aqui”.

Serafim, cuja avó vivia naquela precária casa de pedra da fajã do Mero, veio da freguesia do Topo para ali com 16 anos. “A minha avó viveu aqui até à crise sísmica de 1964. Esta fajã já teve muita gente e era usada também pela população para “invernar” o gado nos meses de Inverno. Ficavam aqui famílias inteiras. Só se ia lá acima aos domingos, à missa”.

De Inverno, a Fajã do Mero não é tão convidativa. “Por vezes”, explica Serafim quando percorremos um dos trilhos que liga á freguesia e que foi aberto em grande parte por si, “despegam aí pedras que vão a rolar por aí abaixo. Estamos na cama e parece que é trovoada”.

O sismo de 1980 acabou por afastar ainda mais gente. “Muitos emigraram, outros faleceram”. Serafim Brasil acabou por herdar a casa em pedra e fazer dela e do terreno adjacente o que chama de “penedo de socorro”: “Plantei aqui muita batata, inhame, vinha…Tenho casa lá em cima mas onde me sinto bem é aqui na fajã”.